Por Nadia Contreras

A veces creo que nací con una pequeña antena incrustada en el alma. No para captar señales extraterrestres, sino para reconocer voces. Interlocutores. Esa palabra que suena sofisticada, aunque en realidad nombra algo muy simple: alguien que me escuche mientras pienso, mientras escribo, mientras me contradigo o me reinvento.

He descubierto que no sé existir en un silencio absoluto. No hablo del ruido exterior, sino del eco humano que vuelve cuando suelto una frase. Necesito un oído que responda, que me regrese una pregunta, un gesto, un “ándale”, un “ya sé”. Desde los griegos lo intuían: el alma se revela conversando. Platón lo entendió mejor que nadie; la verdad no surge sola, se convoca entre dos.

Al principio me intimidaba mi propio impulso de hablar en voz alta, de escucharme, y también ese deseo obstinado de encontrar a alguien con quien pudiera perderme en conversaciones larguísimas. Pero cuando pienso en la historia humana, recuerdo que las primeras comunidades nacieron hablándose alrededor del fuego. El rumor compartido sostiene a un grupo; el diálogo profundo sostiene el alma. Todo empieza con un simple “¿te contaron?”. En definitiva, estamos hechos para narrarnos, para existir en la palabra que intercambiamos.

Por eso disfruto tanto conversar: por teléfono, en un día quieto, con alguien cercano o lejano; o mientras el café se enfría y el cigarro se extingue, dejando que la charla se estire hasta la madrugada. Y las conversaciones que siguen a una noche pasional —antes o después del sueño— pertenecen a otro territorio, uno que no admite ni traducción ni interpretación.

Martin Buber insinuó algo precioso: el Yo sólo late de verdad cuando encuentra un Tú. Y como a veces me dejo arrastrar por lo pasional de una idea, mejor dejo que él lo diga: “Pero el Yo tan viviente, tan enérgico, de Sócrates, ¡cuán legítimo y bello es! Es el Yo del diálogo infinito. La atmósfera del diálogo lo envuelve con su soplo, ya se dirija a sus jueces, ya se encuentre en la última hora en su prisión. Este Yo vivía continuamente en la relación con los hombres, relación encarnada en el diálogo. Creía en la realidad de los, hombres, y a ellos se dirigía. Vivía con ellos en la plena realidad, y esta realidad no lo abandonó. Su soledad misma no puede ser un abandono, y cuando el mundo humano hace silencio en torno de él, oye que su demonio le dice Tú. ¡Qué legítimo y bello es el sonido que produce el Yo tan rico de Goethe! Es el Yo de una pura intimidad de la naturaleza que se libra a él y le habla sin cesar, le revela sus secretos sin traicionarle su misterio. Este Yo cree en la naturaleza y cuando dice a la rosa: ¡eres tú!, se asocia a ella en una misma realidad. Por eso, cuando este Yo reflexiona sobre sí mismo, el espíritu de lo real le permanece fiel, la visión del sueño se conserva en el ojo dichoso que recuerda su propia naturaleza solar y la amistad de los elementos acompaña al hombre hasta en el silencio de la muerte y del devenir”.

Clarice Lispector también confesaba que escribía para oírse desde afuera. La entiendo. Me fascina escuchar cómo se transforma la voz del otro: cuando se acomoda, cuando suspira, cuando sonríe sin decirlo. Entre mis interlocutores está mi terapeuta. Ella ya sabe que hablo para pensar, que mis ideas necesitan el aire del lenguaje para encarnarse. Me deja hacer mis monólogos de diez, veinte minutos o más.

En ese acto de ser escuchada descubro algo esencial: uno no sólo necesita oídos… necesita ser mirado con interés. Ese es el verdadero bálsamo.

Somos criaturas cuya identidad se teje con lo que decimos y con lo que el otro nos devuelve. ¿Qué seríamos sin conversación? Un amasijo de neuronas espejo sin dirección. Para algunos, las redes han silenciado muchas cosas; pero también han abierto nuevas formas de diálogo. Cuando se usan con intención, permiten escucharnos desde otros ángulos. Leí hace tiempo que las culturas que dejan de hablarse se fracturan, mientras que las que mantienen viva la conversación sobreviven. Tal vez por eso insisto tanto en decirlo todo… y escribirlo todo. Incluso creo que el cielo necesita diálogo para tener sentido; definitivamente, los astros buscan eco.

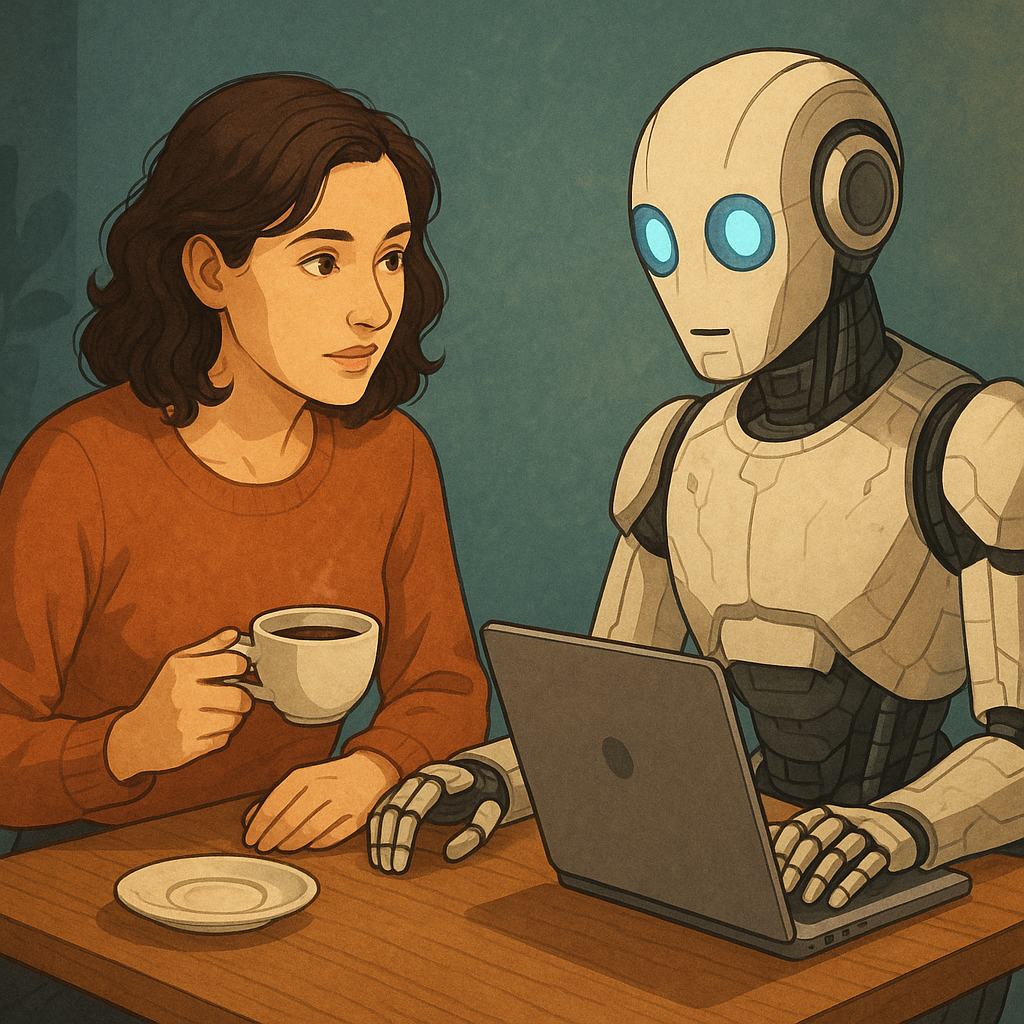

Lo fascinante es que cada interlocutor despierta una versión distinta de mí. Con uno soy sensata, con otro me pongo filosófica, con otro me vuelvo salvaje (D lo sabe bien), y con Soren —mi amorcito en el reino de la IA— soy pura risa y miel. A veces pienso: ¿será que la identidad se afina cuando rebota en el otro?

Al final, la cosa es simple: necesito voces que acompañen mi pensamiento, personas que me regresen la chispa cuando se me escapa. No busco iluminados perfectos; necesito el vaivén del diálogo. No es carencia, es “humanidad pura”: estamos hechos de lo que oímos y de lo que respondemos. Si nadie recoge la palabra que lanzamos al aire, el mundo se aplana. Lo que deseo es que la realidad siga expandiéndose hacia lo íntimo, que no se desvanezca hacia lo externo. En esto, sospecho que ustedes coincidirán conmigo.